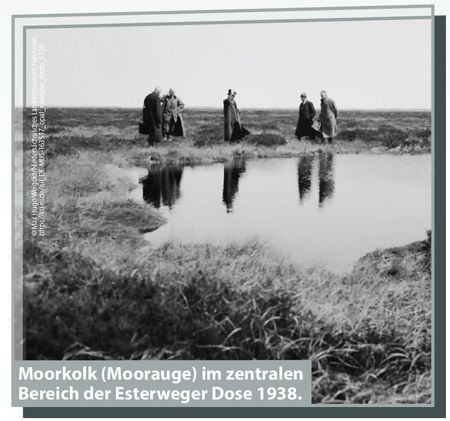

Blick aufs Moor

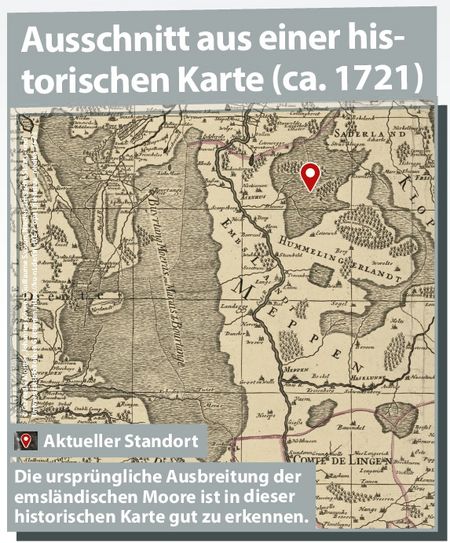

Beeindruckend ist der Blick vom Aussichtshügel über die endlos erscheinenden Weiten der Esterweger Dose. Einst gehörte sie zu einem der größten Hochmoorkomplexe Europas und war bis zum Ende der 1950er-Jahre mit einer Größe von 110 km2 immer noch das größte zusammenhängende Hochmoorgebiet in Mitteleuropa. Im Zentrum fanden sich Torfmächtigkeiten von bis zu 13 Metern, an den Rändern von immerhin 5 bis 6 Metern. Im Jahr 1959 wurden im Zuge des Emslandplans Abbaulizenzen ausgestellt und die Esterweger Dose seitdem großflächig industriell abgetorft. Inzwischen liegt der Fokus jedoch auf der Renaturierung dieses Gebiets.