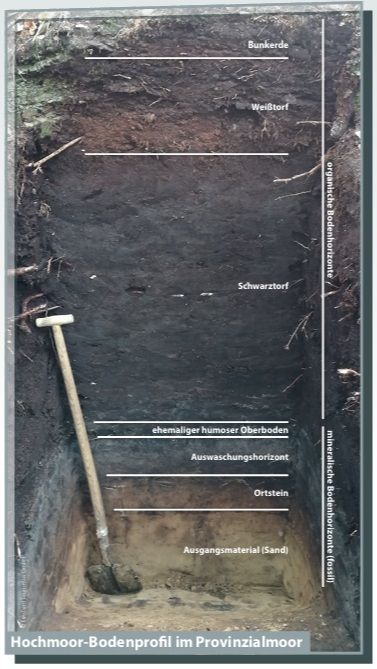

Moor im Querschnitt

Über Jahrtausende gewachsen

Dieses Bodenprofil befindet sich im östlichen Teil des Naturschutzgebietes Provinzialmoor. Dies wiederum war einst Teil des ehemals größten Hochmoorkomplexes Mitteleuropas, des Bourtanger Moores. Es erstreckte sich zu beiden Seiten der deutsch-niederländischen Grenze. Das Profil wurde in einem bäuerlichen Handtorfstich angelegt. Es ist noch gut zu erkennen, wie Moorbewohner in diesem Gebiet bis vor wenigen Jahrzehnten Torf entnahmen. Insbesondere der Schwarztorf war für sie von großer Bedeutung, da er als Heizmittel diente. In diesem Bereich ist das Hochmoor entwässert, der Torf ist jedoch weitgehend in seiner natürlichen Lagerung erhalten. Nur der oberste Bereich, die Bunkerde, ist gestört. Im mineralischen Boden unter dem Torf ist ein klassisches Podsol-Profil zu erkennen, das sich nach dem Ende der Weichsel-Kaltzeit vor etwa 11.600 Jahren durch chemische Verlagerungsprozesse bildete. Charakteristisch ist der dunkel gefärbte und stark verfestigte Bodenhorizont, der sich direkt unter dem grauen, ausgeblichenem Sand befindet. Der sogenannte Ortstein wirkt wasserstauend und kann die Moorbildung unterstützen. Möchte man ein trockenes Moor wiedervernässen, darf die wasserstauende Schicht nicht durchbrochen sein. So eine Stelle würde wie ein Abfluss in der Badewanne fungieren und das Regenwasser in den Untergrund versickern lassen.

Pflanzliche Zeugen

Verschiedene wissenschaftliche Methoden ermöglichen es heutzutage, die lokale und regionale Vegetations- und Landschaftsentwicklung nachzuvollziehen. Mittels einer Pollenanalyse werden zum Beispiel jene Pollen untersucht, die von Jahr zu Jahr auf die Mooroberfläche gelangt sind und dort eingelagert und konserviert wurden. Die Makrorestanalyse untersucht größere Pflanzenreste. Gerade durch die Pollenanalyse lassen sich natürliche Entwicklungsvorgänge, aber auch vom Menschen ausgelöste Veränderungen sehr gut nachvollziehen. Allerdings funktioniert diese Methode nur, solange die natürliche Lagerung des Torfes nicht verändert wird. Er fungiert quasi als Archiv für die vergangenen 10.000 Jahre Landschaftsgeschichte, in denen der Torf entstanden ist.