Von Hügeln und Heiden

Heide-Friedhof

Die ersten Ackerbauern ließen sich vor ca. 4.500 Jahren im Hümmling nieder. Dabei suchten sie vor allem Erhebungen auf. Bei diesen handelte es sich häufig um Grundmoränen: Ablagerungen der Gletscher der Saale-Kaltzeit (300.000 bis 126.000 Jahre vor heute), die Materialien wie Sand, Kies oder Ton aus Skandinavien mit sich führten. In den letzten 150.000 Jahren wurden die Grundmoränen unter anderem durch Regen und Schnee ausgewaschen und entkalkt, sodass oftmals ein sandiger bis lehmiger Boden übrigblieb. Nach dem Ende der letzten Kaltzeit (115.000 bis 11.600 Jahre vor heute) wuchs hier Wald, bis die Menschen sesshaft wurden. Nach und nach rodeten die Siedler die Bäume um Brennholz zu gewinnen und Platz für Ackerflächen zu schaffen. Nur deshalb konnte sich auch die sonnenhungrige Heide im Emsland ausbreiten, denn sie könnte im Schatten von Bäumen nicht wachsen. Die Mansenberge sind jedoch mehr als „nur“ eine Heidelandschaft: Sie beherbergen 83 heute noch erkennbare Hügelgräber, deren Entstehung auf die ältere Bronzezeit (1600 bis 1200 v. Chr.) datiert wird.

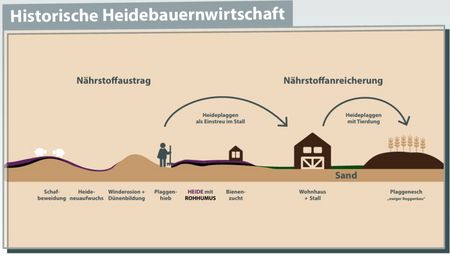

Plaggenwirtschaft

Ab dem 11. Jahrhundert n. Chr. wurden die nun weit verbreiteten Heideflächen systematisch von den Bauern genutzt und mit Schafen beweidet. Um Dünger zu gewinnen, stachen sie Heidepflanzen zusammen mit den Wurzeln und dem anhaftenden Rohhumus ab (Plaggen). Dieses Material wurde zunächst als Einstreu in Ställe gebracht und anschließend gemeinsam mit dem Dung der Tiere auf ein nahes Feld (Esch) ausgebracht. Durch diese Düngung war ein Brachliegen der Fläche nicht mehr notwendig und Bauern konnten durchgehend Roggen anbauen – eine der wenigen Pflanzen, die auf dem nährstoffarmen Boden wuchs. Um einen Hektar Plaggenesch zu versorgen waren etwa 20 bis 40 ha Entnahmefläche in der Heide nötig. Mit Erfindung des Mineraldüngers verschwand die Plaggenwirtschaft Anfang des 20. Jahrhunderts. Um die Heide heute erhalten zu können, muss die traditionelle Bewirtschaftung nachgeahmt werden. Dazu werden u. a. Bentheimer Landschafe eingesetzt. So erhalten wir auch heute noch einen Eindruck von der Kultur unserer Vorfahren. Nebenbei schützen wir damit auch selten gewordene Tiere und Pflanzen, die diese besondere Kulturlandschaft zum Überleben benötigen.