Wiederbelebung eines Naturraums

Meterhoch

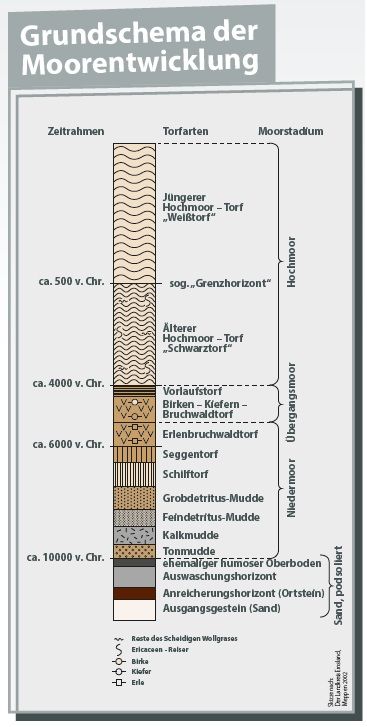

Früher war mehr Moor: 3,5 Meter über der jetzigen befand sich einst die Mooroberfläche des Provinzialmoores. Im benachbarten Bargerveen waren es sogar acht Meter. Beide Moorgebiete waren damals Teile des Bourtanger Moores, des ehemals größten Hochmoorkomplexes in Mitteleuropa. Für das enorme Moorwachstum waren vor allem zwei Faktoren ausschlaggebend: der Untergrund und das Klima. Nach der letzten Kaltzeit (Weichsel-Kaltzeit 115.000 bis 11.600 Jahre vor heute) begann die Bodenentwicklung im sandigen und f lachwelligen Untergrund. Dabei führten chemische Verlagerungsprozesse vom Oberboden in einen tieferen Bodenhorizont dazu, dass sich dieser dunkel verfärbte und verfestigte (Podsolierung). Dieser sogenannte Ortstein kann so fest werden, dass er sogar wasserstauend wirkt. Bei einem feucht gemäßigten Klima fiel mehr Niederschlag, als durch Verdunstung, Abfluss oder Versickerung verloren ging. In Senken konnten sich daher über dem Ortstein Seen bilden, die mit der Zeit verlandeten. So entstanden zunächst Niedermoore. Auf diesen entwickelten sich später dann Hochmoore.

Von zentraler Bedeutung für das Hochmoor ist das Torfmoos. Es hat keine Wurzeln, sondern lebt allein von den Nährstoffen im Niederschlag. Der untere Teil des Torfmooses stirbt regelmäßig ab und bildet neuen Torf – ca. ein Millimeter pro Jahr. Um Mächtigkeiten von mehreren Metern zu erreichen, muss ein Moor über Jahrtausende wachsen.

Moor muss nass

Auf der niederländischen Seite des Bourtanger Moores begann die Moorkultivierung bereits im 16. Jahrhundert. Aufgrund eines natürlichen Gefälles nach Westen war eine Entwässerung des Moores hier leichter möglich als auf deutscher Seite. Erst nach der deutschen Reichsgründung 1871 begann auch die Entwässerung des östlichen Bourtanger Moores mit der planmäßigen Anlage von Kanälen. Die Moorkultivierung und vor allem der industrielle Torfabbau ließen große Teile des Bourtanger Moores verschwinden, die verbleibenden Reste wurden geschädigt. Heute wird versucht, das Provinzialmoor sowie weitere Moore im Geopark wiederzuvernässen, damit sie sich wieder ihrem ursprünglichen Zustand annähern – nicht zuletzt, weil ein Moor deutlich mehr CO2 speichert als ein Wald gleicher Größe und damit eine bedeutende Rolle für den Klimaschutz spielt.